Рабочая и запасная тормозные системы

Наибольшее значение для безопасности автомобиля имеет рабочая тормозная система. Ее применяют для плавного снижения скорости с замедлением 2,5-3 м/с2 (служебное торможение) и для резкого уменьшения скорости с максимально возможным в данных дорожных условиях замедлением до 8-9 м/с2 (экстренное или аварийное торможение). В целом при одном назначении рабочей и запасной тормозных систем, требования эффективности торможения запасной тормозной системой, предназначенной для снижения скорости АТС при выходе из строя рабочей тормозной системы, менее жесткие.

Из всех операций по управлению автомобилем экстренное торможение считается одним из наиболее трудных. Многие действия водитель повторяет по нескольку десятков и сотен раз за смену и, выработав определенные навыки, достигает в них необходимого автоматизма. Аварийное торможение требуется относительно редко, и натренированность водителя в его применении минимальна. В отличие от остальных операций по управлению, выполняемых водителем в спокойном состоянии и медленном темпе, экстренное торможение связано с внезапным возникновением препятствия. Ощущение опасности создает нервное напряжение, вызывая гнетущее чувство беспокойства, страха и резко усиливая психофизиологическую нагрузку водителя. Возникает состояние стресса, при котором водитель может или вообще не выполнить необходимых действий, или выполнить их в замедленном темпе, или, наконец, совершить действия, прямо противоположные требуемым. К тому же, как показывает практика, неисправности в обычных условиях не проявляются, но при резком торможении могут вызвать отказ ТС.

Для обеспечения безопасности автомобиля тормозная система должна удовлетворять следующим требованиям:

- Время срабатывания системы должно быть минимальным, а замедление - максимальным во всех условиях эксплуатации.

- Все колеса должны затормаживаться системой одновременно и с одинаковой интенсивностью.

- Тормозные силы на колесах должны нарастать плавно, в системе не должно быть заеданий и заклиниваний.

- Эффективность действия системы должна быть постоянной в течение всего срока службы, а вероятность отказов минимальной.

- Работа системы не должна вызывать потери устойчивости.

- Усилия, необходимые для перемещения рабочих органов управления (педали, рычаги) системы, не должны превышать физических возможностей водителя.

- Система должна иметь сигнализацию для информирования принципов движения о начале, интенсивности и окончании торможения.

Эффективность торможения и устойчивость при торможении

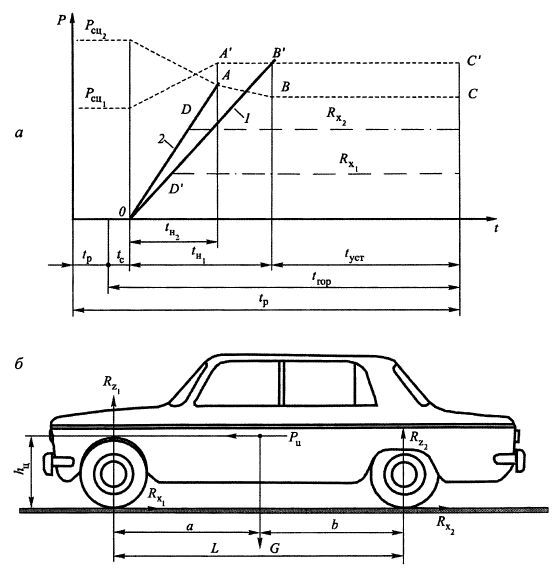

Для физического представления требований к рабочей тормозной системе рассмотрим процесс торможения, рис. 2.7, поэтапно во времени.

-

- Время реакции водителя tp. Водитель, заметив препятствие и оценив дорожную обстановку, принимает решение о торможении. Он переносит ногу с педали подачи топлива на тормозную педаль. Принято считать, что время реакции водителя находится в пределах от 0,3 до 2,5 с.

При неожиданном возникновении опасности это время обычно больше. Скорость автомобиля, практически, не меняется. Время, необходимое для этих действий зависит от условий обзорности автомобиля, но в большей степени от квалификации водителя, его возраста, степени утомления и других факторов, поэтому при оценке эффективности торможения не нормируется. Предельное значение времени реакции водителя может быть одним из критериев надежности водителя.

-

- Время срабатывания тормозной системы tср. Этот период принято делить на два временных интервала:

время запаздывания тормозной системы tс. После нажатия на педаль тормозная сила на колесах, вызывающая замедление, возникает не сразу. Необходимо время для выбора зазоров в соединениях тормозного привода. Это время от начала торможения до появления замедления колеблется в среднем от 0,1 до 0,4 с (гидравлический привод) от 0,6 до 0,8 с (пневматический привод). У автопоездов с пневматическим приводом тормозных механизмов оно может достигать 2-3 с. В течение времени tс автомобиль продолжает двигаться равномерно с начальной скоростью υ0;

время нарастания замедления tн В этом периоде тормозные силы и замедление (отрицательное ускорение j) монотонно нарастают до определенного значения.

Увеличение тормозных сил, приложенных к колесам, вызывает рост касательных реакции Rх1 и R х2 . До начала блокировки колес касательные реакции считают пропорциональными времени Rx =f(t), см. рис. 2.7, а (линии 1 и 2).

Рис. 2.7. Торможение автомобиля:

а - зависимость сил сцепления от времени; б - схема сил, действующих на автомобиль

Скорость изменения тормозных сил на передней и задней осях обозначают, соответственно, К1 и К2. Для тормозных систем с гидроприводом скорость равна 15-30 км/с, с пневмоприводом - 25-100 км/с.

Блокирование колес (если максимальные значения тормозных сил ограничены только сцеплением шин с дорогой) указывает на то, что рост тормозных сил и замедления прекращен. Закон изменения касательной реакции на колесах переднего моста в процессе торможения характеризуется линией ОВ'С', а на колесах заднего - линией ОАВС.

При коэффициенте сцепления φх = 0,7 продолжительность времени до начала блокирования колес заднего моста может быть 0,5 с. Колеса переднего моста блокируются еще через 0,3с. Скорость автомобиля снижается до υ 2 = 0,8 υ 0.

При снижении скорости автомобиля торможением рабочей тормозной системой тяговая сила РТ может сравняться по величине с силой сцепления Рсц ведущих колес, вследствие чего возможно пробуксовывание колес как обоих на оси, так и одностороннее, что может привести к заносу и выходу из коридора движения.

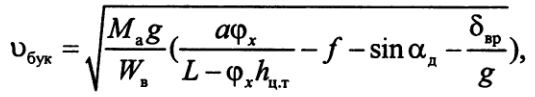

Максимально допустимая скорость при прямолинейном движении автомобиля до буксования ведущих колес может быть определена из выражения:

(2.11)

(2.11)

Где:

Ма - масса автомобиля, кг;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

Wв - фактор обтекаемости, Н с2/м2;

а - расстояние от центра тяжести автомобиля до переднего моста, м;

φх - коэффициент продольного сцепления;

f - коэффициент сопротивления качению;

αд - угол продольного уклона дороги;

δвр - коэффициент учета вращающихся масс;

L - база автомобиля, м;

hцт - высота центра тяжести, м;

Движение автомобиля со скоростью, близкой к υбук, является лишь одной из предпосылок заноса. Теоретически автомобиль при торможении может двигаться с этой скоростью неограниченно долго без потери курсовой устойчивости. Однако в реальных условиях под действием поперечной составляющей массы, бокового ветра, неровностей дорожного покрытия, а также различных по величине тормозных сил, прикладываемых к колесам правой и левой стороны, возможно при торможении линейное отклонение автомобиля от его направления движения уже в начале нарастания замедления.

При малых скоростях влияние этих возмущений невелико, но в случае большой скорости они могут привести к нарушению устойчивости при торможении и выходу автомобиля из коридора движения.

Время запаздывания и время нарастания замедления, а также линейное отклонение автомобиля при торможении зависят от конструкции и технического состояния тормозной системы автомобиля. Поэтому время срабатывания рабочей и запасной тормозными системами нормируется для категорий (вида) автомобилей (нормативы времени срабатывания тормозных систем для эксплуатирующихся АТС рассматриваются в главе 6). Нахождение в пределах нормативного коридора движения 3м при торможении рабочей тормозной системой также является обязательным требованием безопасности для всех ТС.

3. Время действия установившегося замедления tуст Увеличение тормозного момента, приложенного к колесу, вызывает рост тормозных сил, пока касательные реакции не достигнут максимального значения, обусловленного сцеплением шин с дорогой. После прекращения роста тормозных сил движение автомобиля происходит с установившимся замедлением до конца торможения. В этом периоде сила инерции РИ = Mgφх (для простоты расчетов примем коэффициент учета вращающихся масс δвр = 1), а замедление Jуст = gφх - и автомобиль движется равнозамедленно, а его скорость падает до нуля. При υ 3 = 0 продолжительность третьего периода tуст = υ 2 / jyст. Величина установившегося замедления зависит от массы автомобиля и определяет продолжительность времени торможения, поэтому нормируется для категорий (вида) автомобилей.

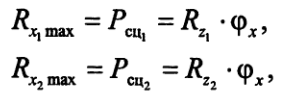

При принятых допущениях тормозные силы Rх1 и R х2 могут беспрепятственно достигать предельных значений по условиям сцепления:

Где: Р сц1 и Pсц2 - силы сцепления шины с дорогой, соответственно, переднего и заднего мостов; R z1 и Rz2 - вертикальные реакции дороги, действующие, соответственно, на передний и задний мосты.

Однако, практически, у автомобиля, оборудованного тормозной системой с гидроприводом, предельная величина тормозных сил ограничена физическими возможностями водителя. Усилие, развиваемое им при экстренном нажатии на тормозную педаль, составляет в среднем 500-600 Н и не превышает 1000-1200 Н. У автомобиля, имеющего тормозную систему с пневмоприводом, рост тормозных сил лимитируется мощностью компрессора и давлением воздуха в магистрали. (Рост касательных реакций прекращается в точках D и D', после чего они остаются примерно постоянными и равными Rх2 и Rx1 ). Однако, при постоянных характеристиках тормозной системы в изменяющихся дорожных условиях и неравномерном распределении массы автомобиля по осям возможны неуправляемые блокировки колес одного моста.

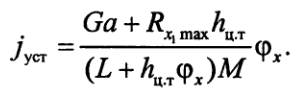

Если у автомобиля блокируются только колеса заднего моста и мощность тормозных механизмов недостаточна для доведения передних колес до юза, то замедление на третьем периоде можно определять по формуле:

(2.13)

(2.13)

Рассмотрим пример: при торможении грузового автомобиля категории N2 (масса - 8000 кг, начальная скорость υ 0 = 70 км/ч, φх = 0,7) после прекращения роста тормозных сил по условиям сцепления (колеса заблокированы) время установившегося замедления tуст составило 2,2 - 2,4 с. Перемещение автомобиля за время срабатывания тормозной системы (время запаздывания и нарастания замедления) равно 20,4 м, а за время установившегося замедления - 21,2 м, т. е. тормозной путь составит около 42 м. При ограничении роста тормозных сил конструктивными возможностями тормозной системы (RX1 max = 15 кН, RX2 max = 25 кН) продолжительность времени торможения возрастает до 4,6 с, максимальное замедление автомобиля падает с 7 м/с2 до 5 м/с2, а тормозной путь возрастает до 52 м.

Как правило, разработчики тормозных систем, стремятся обеспечить управляемость и предотвратить раннюю блокировку передних колес при торможении. В конструкции грузовых автомобилей большой грузоподъемности и автобусов большой вместимости (М3 и N3) ограничивают величину тормозных моментов на колесах переднего моста. Это приводит к тому, что максимальные значения касательных реакций от действия тормозных сил при движении по дорогам с сухим покрытием обычно меньше силы сцепления. Поэтому, показатели тормозной динамичности и, соответственно, нормативы тормозной эффективности таких автомобилей ниже, чем у автомобилей, имеющих меньшую массу.

Приведенные формулы, связывая конструктивные особенности автомобиля (массу, положение центра тяжести, базу), дорожные условия, скорость нарастания тормозных сил и т. п., характеризуют упрощенную модель процесса торможения. Для практических расчетов эффективности торможения рекомендует вводить поправочный коэффициент Кэ. Примерные значения Кэ для сухого асфальто - или цементобетонного покрытия (φх = 0,7) даны в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Поправочный коэффициент Кэ к расчетам эффективности торможения

|

Категория автомобиля |

Без нагрузки |

С полной нагрузкой |

|

MbN, |

1,1 - 1,15 |

1,15 - 1,20 |

|

M2,N2 |

1,1 - 1,30 |

1,5 - 1,6 |

|

M3,N3 |

1,4 - 1,6 |

1,6 - 1,8 |

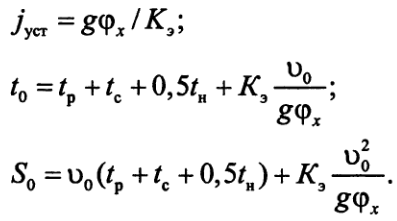

С учетом коэффициента Кэ формулы для замедления, остановочного времени и остановочного пути приобретают следующий вид:

(2.14)

(2.14)

При малом коэффициенте сцепления величина тормозных сил у любого автомобиля достаточна для доведения всех колес до скольжения. Поэтому при (φх < 0,4 следует принимать Кэ - 1 для автомобилей всех типов.

Для упрощения расчетов Sуст, м, tуст, с, и jуст, м/с2, используют номограммы.

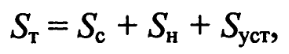

Рассмотренные временные интервалы процесса торможения связаны между собой основным показателем тормозной динамичности и эффективности торможения - тормозным путем ST, м:

(2.15)

(2.15)

Где:

Sc - перемещение автомобиля за время tc, (Sc = υ 0 tc);

SH - перемещение автомобиля за время t„, (S„ = υ 0 tн);

Sуст - перемещение автомобиля за время tуст, [Sуст = υ 22 /(2g φх) ].

Во многих международных документах показателем тормозной динамичности и эффективности торможения принято также установившееся замедление jуст. Значения тормозного пути и установившегося замедления, конкретизированные по видам и категориям автомобилей, используют в эксплуатации как оценки соответствия эффективности тормозных систем требованиям безопасности (см. подглаву 6.2).

Начальная скорость торможения при проверках в эксплуатации и проведении испытаний в дорожных условиях - 40 км/ч. Масса АТС при проверках не должна превышать разрешенной максимальной. Нормативные значения показателей эффективности торможения должны быть реализованы водителем при заданных усилиях (не более) на органах управления тормозных систем.

Стояночная и вспомогательная тормозные системы

Основное назначение стояночной тормозной системы - удержание автомобиля на месте. При приведении ее в действие должно достигаться:

для АТС с технически допустимой максимальной массой - неподвижное состояние АТС на опорной поверхности с продольным уклоном до 16 + 1 %;

для АТС в снаряженном состоянии - неподвижное состояние на поверхности с продольным уклоном 23 + 1 % - для АТС категорий М1 - М3 и 31 + 1 % - для категорий N1 - N3.

Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие, не должно превышать значений, установленных для рабочей и запасной тормозных систем.

Стояночная тормозная система с приводом на пружинные камеры, раздельным с приводом запасной тормозной системы, при торможении в дорожных условиях должны дополнительно выполнять функции запасной тормозной системы и обеспечивать установившееся замедление 2,2-2,9 м/с2.

Вспомогательная тормозная система предназначена для уменьшения энергонагруженности тормозных механизмов рабочей тормозной системы АТС в диапазоне скоростей 25-35 км/ч. Она должна обеспечивать (за исключением моторного замедлителя) установившееся замедление 0,5-0,8 м/с2.